Imperium Romanum - Die Römer in Stübing

Der Amor von Kleinstübing - Ein herausragendes Kunstobjekt tief in der römischen Provinz

Ein wirklich außergewöhlicher Fund wurde 2017 beim Bau des neuen Feuerwehrhauses im Ortszentrum von Kleinstübing gemacht. In einem Fundamentgraben befand sich versteckt die 96 cm hohe Marmorfigur des "Amor von Kleinstübing". Univ.-Doz. Dr. Ulla Steinklauber beschrieb die inzwischen fachmännisch restaurierte und nun im Feuerwehrhaus aufgestellte Statue so: "Es handelt sich um eine vollplastische Figur, die zu einem Großteil erhalten geblieben ist. Es ist ein kindlicher Erot - ein geflügelter Knabe und Begleiter der Venus - der auf dem Nacken eines Meerestieres steht. Ein Teil des Kopfes des Amor, ein Teil des Tierkopfes und das Ende des Tierkörpers fehlen. Erhalten geblieben ist die zugehörige in drei Spitzen endende Schwanzflosse. Der Körper des Tieres steht senkrecht nach oben, an ihn ist der Amor eng angelehnt. Mit den seitlichen Flossen lenkt er das Tier, das in einer Momentaufnahme nach einem Sprung wieder in das Wasser eintaucht. So tollen die beiden über das Meer. Dieses Meerwesen erinnert an einen Drachen, gemeint ist aber ein Delphin, dessen Aussehen der römerzeitliche Künstler mit anderen Vorstellungen von Meerestieren verwoben hatte. Wir haben einen sogenannten Delphinreiter vor uns, ein klassischer Begleiter von verstorbenen Menschen, deren Seele in eine andere Welt von den beiden Wesen begleitet wird. Die Skulptur stand seitlich auf dem Dach eines sehr hohen Grabgebäudes aus Marmor. Ein gegenständig angebrachter zweiter Delphinreiter stand wohl auf der anderen Dachseite. Mit einiger Wahrscheinlichkeit gehören beide Skulpturen zu demselben Grabmonument und zeigen eine starke künstlerische Eigenständigkeit und den Reichtum des Verstorbenen, dem wohl die römerzeitliche Villa in Kleinstübing gehört hatte. "

Neben vielen Kleinfunden wurde auch ein Teil einer Marmorskulptur eines Ebers gefunden.

Link: Ubi Erat Lupa - Bilddatenbank zu antiken Steindenkmälern

Die Villa Rustica von Kleinstübing - Landgut und römische Poststation?

Die römische Geschichte von Stübing ist bereits gut dokumentiert. Wichtigstes Zeugnis ist dabei die Anlage einer sogenannten "Villa rustica" - eines römischen Gutshofes in Kleinstübing. Am Gelände des heutigen SOS-Kinderdorfes findet man immer wieder Hinweise auf die einst bestehende Siedlung, die entlang der Römerstraße zwischen Poedicum (dem heutigen Bruck an der Mur) und der römischen Provinzstadt Flavia Solva (Wagna bei Leibnitz) lag. Imposantestes und vielleicht schönstes Zeugnis sind die öffentlich zugänglichen Ausgrabungen eines Badehauses auf dem Gelände des Kinderdorfes, die 2009 mit einem Schutzbau überdacht worden sind. Immer wieder wurden bei Bauarbeiten, zuletzt im Jahr 2006 Reste römischer Besiedlung in Kleinstübing entdeckt. Es konnten Mauern eines römischen Gutshofes gefunden werden, der bereits in der ersten feststellbaren Bauphase mit einer aufwändigen Hypokaustanlage ausgestattet war. Bei dem ergrabenen Bereich wird daher an eine Badeanlage gedacht. Die gute Erhaltung ist wohlauch der Tatsache geschuldet, dass das Gebäude nicht aufgegeben, sondern möglicherweise durch einen Murenabgang verschüttet wurde. Insgesamt konnten fünf Phasen festgestellt werden. Auch vor der römischen Landnahme dürfte das Gebiet bereits besiedelt gewesen sein. So wurde ein latène-zeitliches Brandgrab aus dem mittleren 2. Jh. v. Chr. in einer früheren Schicht festgestellt. Die nähere Umgebung des Bauwerkes ist generell schon seit langem als fundträchtig bekannt, seit dem 19. Jh. wurden immer wieder Baureste, Römersteine und Grabfunde gemeldet. In Anbetracht der aktuellen Nutzung des Geländes ist mit großflächigen,detaillierteren Grabungen an dieser Stelle nicht zurechnen, als erfreulich zu erwähnen ist hier jedochdie Zusammenarbeit zwischen dem Grundbesitzer SOS-Kinderdorf und den Denkmalschützern, für die das Projekt Grabung Kleinstübing und das Engagement zur Errichtung eines Schutzbaus und Museumsraums am Gelände mit der Denkmalschutzmedaille 2011 ausgezeichnet wurde.

Quellen und weiterführende Literatur:

Kleinstübing, Römische Villa im SOS Kinderdorf

Die römischen Inschriftensteine von Kleinstübing und Umgebung

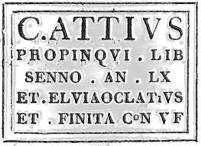

Aus Kleinstübing und der nächsten Umgebung sind derzeit vier Inschriftensteine bekannt, die uns einen Einblick in die römische Vergangenheit gegeben. Diese Inschriftenstein sollen hier kurz vorgestellt werden. Der schönste und am besten erhaltene Stein ist der Grabstein eines Freigelassenen C. Attius. Die Familie der Attier war eine bekannte römische Familie - die dem Rittergeschlecht zugerechnet werden kann und in und um Flavia Solva ihren Spuren als römische Bürger hinterlassen haben. In diesem Fall auch in Kleinstübing:

1. Der Grabstein des Caius Attius Senno, Elvia, Oclatius und seiner Frau:

Dieser Stein wurde im Flußbett der Mur bei Kleinstübing gefunden und ist jetzt im Lapidarium in Eggenberg (Joanneum) unter der Nummer 191 zu finden. Wie sehr oft streiten sich die Experten über die Auslegung der Inschrift. Fakt ist jedenfalls, dass der Stein nachgearbeitet worden ist und vier Namen trägt. Der Text lautet:

C.(aius) A T T I U S

P R O P I N Q U I L I B (ertus)

S E N N O A N (norum) L X

E T E L V I A O C L A T I i U S

E T F I N I T A CoN(iux) V(ivi) F(ecerunt)

Für die Übersetzung wird in diesem Fall die Deutung von Ekkehard Weber wiedergegeben, der meint:

Der Freigelassene (propinqus lib.) Caius Attius Senno, Annorum LX (60 Jahre alt) und Elvia, Oclatius und dessen Frau (CoN) Finita setzten diesen Stein noch zu Lebzeiten (vivi fecerunt). Der Stein ist aus dem 2. Jahrundert nach Christus.

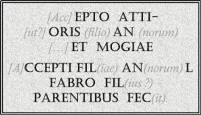

2. Fragmentierte Grabinschrift, die Fabro seinen Eltern setzte:

Dieser Stein ist heute verschollen und wurde im Jahr 1843 beim Bahnbau zwischen Stübing und Gratwein gefunden. Die Lesung ist unsicher. Es könnte sich in der zweiten Zeile ein Bezug auf den T. Attius Tutor, eine Mitglied des Ritterstandes in Flavia Solva ergeben (Accepto Atti Tutoris ..). Der Stein wurde von Fabro, in Gedenken an seine Eltern gesetzt. In Flavia Solva wurde eine Ehreninschrift des T. Attius Tutor, Gemeinderat der Stadt Solva und Ritter, gestiftet von Sedatius Quietus, gefunden. Der Text kann wie folgt übersetzt werden: "Für Titus Attius Tutor, Sohn des Gaius (Attius), den Präfekten des tausend Reiter zählenden ersten Bataver-Regiments sowie Präfekten des ersten Tungrischen Regiments (mit Beinamen) Frontoniana, (davor) Militärtribun der zweiten Legion (mit den Beinamen) 'die Hilfreiche, Fromme und Treue', und (noch früher) Präfekt der ersten Baetasier-Kohorte, aus römischen Bürgersoldaten (bestehend). (Gestiftet von) Sedatius Quietus für den (amtierenden) Gemeinderat in Flavia Solva".

Weitere Infos: http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1407

http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4673

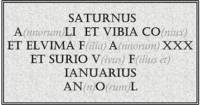

3. Grabinschrift des Saturnus, seiner Gattin Vibia und ihrer Kinder:

Wie die vorhergehende Inschrift, wurde auch diese Inschrift 1843 beim Eisenbahnbau gefunden. Es handelt sich um eine Grabinschrift. Diese Inschrift ist in das Jahr 70 bis 170 zu datieren. Der Stein ist ebenso verschollen. Beide Steine sind angeblich um 1900 nach Bruck an der Mur gebracht worden. Wo sie jetzt sind ist unbekannt: Weitere Infos: http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1408

Anm.: Oft wurden Steine in Gärten verwendet oder zu Steinmetzen gebracht, die das Material weiterverwendetet. Ein Auftauchen der verschollenen Steine wäre ein großer Fund.

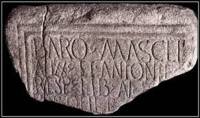

4. Grabinschrift des Barus, Sohn des Masculus, seiner Gattin Antonia und eines Sohnes

An der Grenze der Katastralgemeinden Großstübing und Stübinggraben wurde dieser Stein im Stübingtal gegenüber des ehemaligen Gasthauses Jantscher - "Zum Bergwerk" gefunden. Das Gasthaus trägt den Vulgonamen "Unterer Behaim oder Böheim".

Aus dem Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. XVIII. Jahrgang 1887. Redigiert von Professor Dr. Johannes Ranke in München finden wir folgenden Bericht von Dr. Fritz Pichler: Quelle: Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie

Aus dem steirischen Stübinggraben: Was nun die Fundstelle des neuesten Schriftsteines im Stübinggraben betrifft, so ist das die Berglehne nördlich oberhalb des Baches und des Wirtshauses zum Unterer Behaim (wo selbst noch um 1750 eine Schmelzhütte, also eine gegen Süd oder Südost vorschauende Bergrippe, auf welcher das niedrige Wohnhaus samt Gärtchen und Bienenhaus des Ober-Behaimer steht, vormals gehörig dem (jetzt beim Temelbauer als Auszügler ablebenden) Anton Weinthaler, nunmehr Karl Lang jun. zu Peggau.

Im Jahre 1888, Oktober, baute man das Häuschen um und da betraf man in der Mauer, linksseitig dem durchs niedere Thor eintretenden, nächst dem Herde daher hinreichend gedörrt und geschwärzt, das Bruchstück des Grabsteines. Er war offenbar „nicht weit her" gewesen. Außerhalb der jetzigen Grenzmauer des Hauses gegen den Berg soll man in der Lehne, die eben auszuschneiden war, Spuren wie von einer eingebettet gewesenen, aber verrosteten Sichel gefunden haben, von Tongefässen war nichts zu erfahren.

Möglich, dass allda der Grab-Aufschutt lag. Obenüber sind die Berg- und Waldantheile zum Wartbauer 755 m, der Wartkogel 911 m. Da leiten die grünen Übergänge gegen Übelbach bei Haslbauer, Bogner, Bleigruben unter Walseck 972, nordöstliche Nachbarn sind Friedl und Himberger.

Dem Barus also, Sohne des Masclus, gestorben mit 19 Jahren, ist hier der Erinnerungsstein gesetzt, als dann dem Anion, vielleicht des Respectus Freigelassenem , gestorben mit (nicht sicher zu lesenden) Jahren und etwa noch einem anderen wie (Ba)rus genannten Sohne, der zu einem Re-(spectus) in welchem Abhängigkeits-Verhältnisse gestanden. Die Namen Barus sind hierlands und auch sonst selten. Zu Cilli erscheint ein Marcus Licovius Barus mit Quartus, Siro, Finitus, Dubna, Boniatus, Ursus, also sehr schön dreinamig mit einer Menge Barbaren im südlichsten, am frühesten romanisierten Stadtgebiete (Mo. 5265). Diesem Baro zuliebe hat man auch dem Schriftstein anfänglich keine große Meinung entgegengebracht, weil man es mit einem modernen liber bai-o a so und so zu tun zu haben glaubte.

Nun, der Mann ist allerdings gemeiner, aber ehrwürdiger. Die Masclus und Masculus sind häufiger. Außer jenem Nachbar von Deutsch-Feistritz, Vater des Sabinus, Grossvater des Legionärs Nigelion. kennen wir solche bei Villach, Klagenfurt, Fladnitz, MSaal, am Silberberg (Mo. 4761, 4880, 5795, 4971,5040). Anion ist hierlands neu, anderwärts sind bekannt wol Anno, Annius, Anios, Annicus, Annianus u. dgl. ; ähnlich steht es mit Respectus und den Abformen Respectinus, Respectianus, Respecta , Respectilla. Die erste Alterszahl könnte vielleicht auch mit LXX gelesen werden, dann wäre das der älteste Mann der Gegend, 70 Jahre; indeß verleitet zur Vermutung weniger die ursprüngliche Ersichtlichkeit des Unterstriches bei I, als die Seltsamkeit der subtractivischen Zifferform, die ja auch XIX sein könnte. Die zweite Jahreszal mag 50 und vielleicht noch was dazu sein. Nach 2 regulären L folgt in Zeile 4; ein volksthümliches, aber wohl älteres K. Die Schlusszeile fehlt etwa überhaupt, das möchte die Umrahmung andeuten. Das Denkmal (hoch 32 cm. breit 55, dick 16,5, Buchstaben 6,5 cm) wurde durch Herrn Karl Lang jun. in Peggau dem Historischen Museum des Joanneums in Graz gewidmet.

Weitere Infos: http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1428

Ein römischer Münzfund aus Kleinstübing

Nicht so zahlreich wie die Inschriftensteine finden wir bisher Münzen. Der einzige bekannte und datierte Fund ist ein römischer Follis, der im Zuge des Straßenbaues im Bereich der Kreuzung beim Bahnhof im Jahr 1979 in Stübing gefunden wurde.

Die Münze wird auf die Zeit zwischen 337 und 340 nach Christus datiert und fällt somit in die Regierungszeit von Constantius II. (337 - 361) (vor der Reform von 348). Die Münze wurde im Rahmen eines Grabfundes entdeckt. Die Münzprägestätte ist Colonia Septima Siscia Augusta - kurz das damalige römische Siscia - heute Sisak in Kroatien. Die Abbildung stellt einen Follis aus ähnlicher Zeit dar. Obwohl hier örtlich sehr viele andere Funde gemacht werden konnten, bleib dieser Münzfund der bisher einzig datierte und wissenschaftlich dokumentierte numismatische Nachweis.

Weder in Deutschfeistritz noch in der näheren Umgebung wurde jedoch ein ähnlicher Fund gemacht. Einzig aus Waldstein ist ein undatierter römischer Münzfund bekannt. Einzelne Streufunde gibt es aus Peggau.

Quelle: http://www.oeaw.ac.at/numismatik/fmroe/content/suche.de.php

Die Grabinschrift vom Kirchberg bei Deutschfeistritz

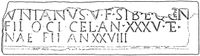

Die Fundstelle liegt in der Marktgemeinde und Katastralgemeinde Deutschfeistritz. Im Zuge von Renovierungsarbeiten ist im Jahr 2004 an der Nordwestecke der Pfarrkirche St. Martin eine Holzverschalung entfernt worden. Diese hatte seit Jahrzehnten einen kleinen Raum unterhalb jener Stiege verschlossen, die vermutlich um die Wende des 19./20. Jhs. als neuer Zugang zur West-Empore errichtet worden ist. Das Fragment einer römischen Grabinschrift ist als Türschwelle verwendet worden. Die Inschrift lag mit der Schriftseite nach oben [...]

Quelle: Ein municipaler Quaestor von Celeia im mittleren Murtal

Die Grabinschrift vom Kirchberg bei Deutschfeistritz, Steiermark

Sigrid EHRENREICH, Gerald FUCHS und Reinhold WEDENIG

mit einem Nachtrag von Harald W. MÜLLER